商品カテゴリ

種類で選ぶ

贈る・ギフト

予算から選ぶ

用途で選ぶ

企画

玄海漬の人気ランキング!!

ちょっぴりおトク8%引き 高たんぱくで脂肪の少ないむね肉使用 ありたどりの大吟醸粕漬け(3枚入り)

¥1,200(税込)

高たんぱくで脂肪の少ないむね肉使用 ありたどりの大吟醸粕漬け

¥432(税込)

肥前さくらポークの大吟醸粕漬け3枚入り

¥1,500(税込)

肥前さくらポークの大吟醸粕漬

¥540(税込)

【次回使える200円券付】テレビ放映記念セット

¥4,980(税込)

玄海漬のオススメアイテム

【次回使える200円券付】テレビ放映記念セット

¥4,980(税込)

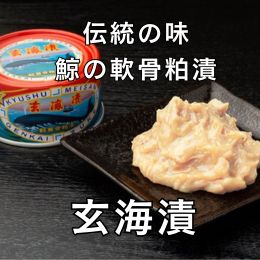

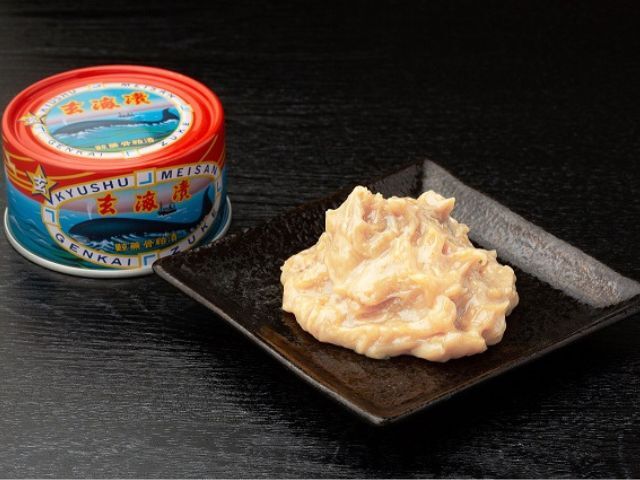

玄海漬(鯨軟骨粕漬け)K缶 160g

¥1,080(税込)

玄海漬(鯨軟骨粕漬け)袋入り 110g

¥648(税込)

玄海漬(鯨軟骨粕漬け)カップ入り 400g

¥2,592(税込)

【送料無料】 佐賀牛大吟醸粕漬け

¥5,500(税込)

添加物不使用 うりの粕漬

¥540(税込)

貝柱粕漬袋入り 100g

¥702(税込)

海茸粕漬け袋入り 100g

¥540(税込)

数の子粕漬袋入り 100g

¥540(税込)

野菜粕漬け 80g

¥324(税込)

かりかり(切干大根)粕漬け 100g

¥324(税込)

かりかり(切干大根)わさび漬 100g

¥324(税込)

蓮根粕漬 100g

¥324(税込)

クリームチーズの大吟醸粕漬け 60g

¥648(税込)

クリームチーズの西京漬 60g

¥648(税込)

柚子胡椒クリームチーズの大吟醸粕漬 60g

¥702(税込)

めんたいクリームチーズの大吟醸粕漬 60g

¥702(税込)

ドライフルーツ粕漬(りんご)袋入り

¥540(税込)

ドライフルーツ粕漬(パイン)袋入り

¥540(税込)

ドライフルーツ粕漬(キウイ)袋入り

¥540(税込)

珍味 酒粕ピーナッツ 90g

¥378(税込)

酒粕せんべい

¥324(税込)

珍味 おかか明太

¥540(税込)

茎わかめ粕漬袋入り 100g

¥324(税込)

かりかり雲丹 80g

¥540(税込)

カリカリチャンジャ漬 100g

¥400(税込)

玄海漬からのお知らせ

- 2026.2.4

博多大丸東館地下二階の催事コーナーにて玄海漬の試食販売を実施致します。期間は、2026年2月15日(日)~3月3日(火)まで!!

- 2026.1.6

1月4日(日)放送の「バナナマンの早起きせっかくグルメ!!」の朝限定の年始恒例特別プレゼント企画「せっかくほんのちょっと遅めのお年玉」 で玄海漬の「ありたどりの大吟醸粕漬け」が紹介していただきました。