■粕漬けとは

粕漬けとは味噌とならんで日本の伝統食である酒粕を調味した床に、肉・魚・野菜などを漬けた物です。粕漬けの種類には、魚介類の粕漬け・奈良漬け・わさび漬けなどがあります。

酒粕は、日本酒を作る際に出る副産物で、日本酒造りの最盛期である冬はもっとも新鮮な酒粕が出回る季節です。日本酒は、蒸米に酵母、麹菌、水を加えて仕込んだもろみを16日前後熟成させ、それを圧搾ろ過したもので、酒粕は、圧搾後に残った固形分です。酒粕は、8~10%のアルコールを含み、米由来のデンプン、タンパク質、ペプチド、アミノ酸と麹菌、酵母等の菌体及びそれらの微生物が生成したビタミンB₁、B₂、葉酸等の数多くの2次代謝産物がふくまれており、栄養学的にも優れた発酵食品で食物繊維も多く含まれています。<br>酒粕は主に「板粕」と「ばら粕」、「練り粕」の3種類があります。「板粕」は日本酒をしぼった後の酒粕を圧縮して板状にしたもので、水分量が少なく固いので、しっかり水でふやかしたり練ったりしてから使います。「ばら粕」は、板状にならずに崩れてしまった酒粕を集めたもので、板粕よりも柔らかく使いやすいのが特徴で、おやつ作りにも万能に使えます。「練り粕」は、酒粕を練り合わせて柔らかいペースト状に加工したものです。ばら粕よりもさらに溶けやすく、生地と混ざりやすいのでおやつ作りにも最適です。

玄海漬ではこの「板粕」と「ばら粕」をタンクに踏み込んで2~3ヶ月発酵させます。この発酵させた酒粕に水あめ砂糖等を加えて粕床を作ります。

酒粕は、発酵によって増したうま味や栄養がたっぷり残っています。そのため粕漬けはおいしいことはもちろん、健康や美容にも良いものです。

■粕漬けの歴史

全国各地に様々な粕漬けがありますが、その歴史はとても古く、奈良時代や平安時代がはじまりとも言われています。お米から造られるお酒の歴史と粕漬けの歴史は密接しているのです。

お酒を造る際にできる酒粕を使った粕漬けは、平安時代の文献に登場しているそうです。 当時はうりや茄子、冬瓜、茗荷などの粕漬けが食べられていたそうです。 食材の長期保存を可能にし、かつ、美味しさを引き出す酒粕は大変珍重されていたのです。

千年前の登場以来、保存食としての意味合いが強かった粕漬けですが、冷蔵技術が発展した昨今においては、 グルメを唸らせる「嗜好品」としての認知が高まってきました。 一流の酒蔵が精魂込めてつくり出した酒粕と、一切れ一切れ丁寧に身切りされた鮮魚。 こだわり抜いた素材を丁寧に漬け込んだ、芳醇で贅沢な味わいが楽しめる粕漬けが主流となり、 お取り寄せアイテムとしても人気が高まって来ています。 魚以外にもお肉や豆腐、卵を漬けたものも酒の肴として注目されていますし、 野菜類もうりやきゅうりなどの定番のみならず、菜の花など季節の野菜を積極的に取り入れたり、 レンコンなど固めの野菜を茹でて漬けたりと、種類・手法も多様化しています。

■全国の粕漬け

全国各地に様々な粕漬けがありますが、その歴史はとても古く、奈良時代や平安時代がはじまりとも言われています。お米から造られるお酒の歴史と粕漬けの歴史は密接しているのです。

お酒を造る際にできる酒粕は、平安時代には粕漬けに使われるようになりました。食材の長期保存を可能にし、かつ、美味しさを引き出す酒粕は大変珍重されていたのです。

九州では、粕漬けをそのまま具と一緒に食べますが、九州外では、酒粕をおとして食べる習慣なので弊社の粕漬を酒粕を洗って食べたという笑い話を今でも聞きます

北海道(いかの粕漬け)、静岡県(わさび漬け)、愛知県(守口漬)、奈良県(奈良漬け)、佐賀県(鯨軟骨粕漬、貝柱粕漬け、海茸粕漬け)

■佐賀県の粕漬け

全国各地に様々な粕漬けがありますが、その歴史はとても古く、奈良時代や平安時代がはじまりとも言われています。お米から造られるお酒の歴史と粕漬けの歴史は密接しているのです。

お酒を造る際にできる酒粕は、平安時代には粕漬けに使われるようになりました。食材の長期保存を可能にし、かつ、美味しさを引き出す酒粕は大変珍重されていたのです。

佐賀県では、粕漬けをそのまま具と一緒に食べます。佐賀県の有明海は、以前は海の幸の宝庫で平貝、海茸といった魚介類が豊富にとれていました

現在のように冷蔵設備が発達しない時代、その魚介類を長期 保存するために粕漬が重宝されていました。

■粕漬けの可能性

(発酵食品と合わせる)

粕漬けの元となる酒粕は発酵食品でもあります。この美味しさや健康効果を活かして、他の発酵食品と組み合わせるのもおススメです。

料理メニュー

・豚キムチの調味料として

・グラタンのソースに混ぜて

・なすの味噌和えの調味料として

・納豆アボカドの調味料として

・クリームチーズのパスタソースに混ぜる

・お野菜と酒粕のケークサレ(塩ケーキ)

・酒粕と豆乳のプリン

・酒粕入り生チョコ

・フルーツと酒粕のチーズケーキ

・ラタトゥイユにオリーブオイル・トマトと混ぜる

・米粉と酒粕のパンケーキ

・ゆで豆トマトと酒粕のブルスケッタ

発酵食品を積極的に採りたい方におススメです。酒粕ごと食べる粕漬けを調味料的な使い方でとりいれてみるのは、いかがでしょうか。

(スープと合わせる)

スープに粕漬けをちょい足しして様々なバリエーションの粕汁を楽しんでみるのはいかがでしょうか。

・コーン粕スープ

・中華粕スープ

・粕漬け入りミネストローネ

・粕漬け入りクラムチャウダー

・牡蠣の酒粕味噌鍋

・ビシソワーズ

・ポトフ

・スープカレー

・ボルシチ

・酒粕とろろ蕎麦

・野菜と豆腐の酒粕白和え

・酒粕豆乳鍋

日本では粕汁が主流ですが、それ以外のスープにもコクと旨味と食感をプラス出来ます。インスタントにも手軽に足せます。寒い時期、ポカポカになりますよ。

(辛味と合わせる)

粕漬けは、辛いものとの組み合わせでもおススメです。マイルドでコクのある仕上がりになります。

・粕漬け入り麻婆豆腐

・カップ麺に粕漬けをちょい足し

・アラビアータの調味料として

・カレーの隠し味として

・酒粕とマスタードのソース(焼き豚に合う)

・唐辛子と酒粕のごまドレッシング

・酒粕キムチ

・焼きおにぎりにの上にピリ辛粕漬けトッピング

・きんぴらごぼう粕漬け和え

・ピリ辛魚の南蛮漬けにお酢と和える

・チリソースに和える

・辛子酢みそ和え

鍋に直接入れて調味しても、お皿の上でもちょい足しして味変えとしてでも楽しめますよ。

(酸味と合わせる)

粕漬けは、酸味のあるお料理にも合います。酸味のカドがとれ、柔らかい印象の口当たりになります。

・酢飯と一緒に

・チキン南蛮タルタルソースに

・梅和えの調味料として

・酢味噌和えの調味料として

・酒粕マヨネーズとゆで卵のタルタルソース

・酒粕レーズン

・酒粕ヨーグルト

・ポテトサラダと和える

・大根ステーキサンドに挟む

・クルミと甘酢と酒粕のたれ

・茹でゴボウの酒粕みそ和え

・オリーブオイルと甘酢と酒粕のたれ

加熱せずに使うと酒粕がふわっと香る大人味に。漬けている食材の食感もプラスされるので、料理に合わせてどの粕漬けを選ぶかでも味わいが変わります。お好みの組み合わせを探してみて下さい。

■玄海漬・粕漬けランキング

この商品は、鯨の頭部の軟骨を精製し、京都伏見の酒蔵から入荷した銘酒酒粕を使用した酒粕を踏み込み時間をかけて熟成させた酒粕に水あめ、砂糖等を合わせ味付けをした調味酒粕に漬け込んだ粕漬けです。漬け込み材料には、保存料、着色料は、使っていない日本の伝統的商品です。漬け込み方法は、昔ならではの手法により漬け込んでおります。カテゴリーは、漬物又は珍味になります。

独特の風味とコリコリした歯ごたえがある、唐津が誇る高級珍味の代表です。

九州北部では日本の食卓に欠かせない一品料理メニューとして重宝されてきました。

魚の粕漬けと違い酒粕を落とさずに酒粕ともに召し上がっていただく商品です。

九州地方では“貝の王様”として珍重されてきた「たいらぎ貝」をスライスして

京都伏見の酒蔵から入荷した銘酒酒粕を使用した酒粕を踏み込み時間をかけて熟成させた酒粕に水あめ、砂糖等を合わせ味付けをした調味酒粕に漬け込んだ粕漬けです。漬け込み材料には、保存料、着色料は、使っていない日本の伝統的商品です。漬け込み方法は、昔ならではの手法により漬け込んでおります。カテゴリーは、漬物又は珍味になります。

柔らかい舌触り、たいらぎ貝ならではの風味をお楽しみ下さい。

九州北部では日本の食卓に欠かせない一品料理メニューとして重宝されてきました。

魚の粕漬けと違い酒粕を落とさずに酒粕ともに召し上がっていただく商品です。

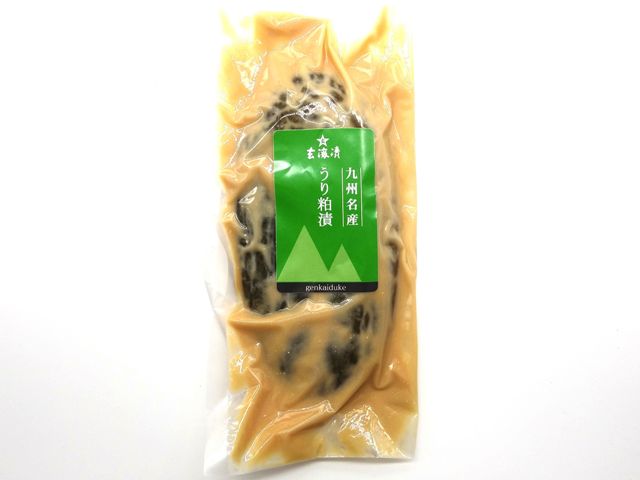

国産のうりを塩漬けし、京都伏見の酒蔵から入荷した銘酒酒粕にきざらを合わせて味付けをして原材料には添加物を使用せず漬け込んだ粕漬けです。

昔ならではの漬け込み方法でじっくり時間をかけて漬け込んでおります。

コリコリパリパリした食感をお楽しみ下さい!!

この粕漬けは、漬物や魚と同じように酒粕を落としてお召し上がり下さい。

佐賀県で“海茸”と呼ばれる二枚貝の水管を刻んで京都伏見の酒蔵から入荷した銘酒酒粕を使用した酒粕を踏み込み時間をかけて熟成させた酒粕に水あめ、砂糖等を合わせ味付けをした調味酒粕に漬け込んだ粕漬けです。漬け込み材料には、保存料、着色料は、使っていない日本の伝統的商品です。漬け込み方法は、昔ならではの手法により漬け込んでおります。カテゴリーは、漬物又は珍味になります。

コリコリした歯ごたえがあり、一度は食べてみたい郷土色豊かな粕漬けです!

九州北部では日本の食卓に欠かせない一品料理メニューとして重宝されてきました。

魚の粕漬けと違い酒粕を落とさずに酒粕ともに召し上がっていただく商品です。

銀ダラ、金目鯛、鮭等の切り身を大分県の酒蔵から入荷した芳醇な香りの大吟醸酒粕に水あめ、砂糖等を合わせ味付けをした調味酒粕にじっくり時間をかけて一切れ手作りで丹精込めて漬け込みました。この商品は、酒粕を落としてお召し上がり下さい。料理方法としては、漬け魚を袋から取り出し、キッチンペーパーなどで酒粕を拭き取り、アルミフォイルに包みグリル等で焼いてお召し上がり下さい。

■酒粕も含まれる発酵食品とは

「消化吸収がよくなる」

発酵の過程で食材が分解され、消化吸収されやすい形になるため、胃腸への負担が軽減するうえ、栄養素をしっかり吸収することが出来るようになります。消化に負担がかからないことで、、代謝にエネルギーを使う事ができ、細胞の活性化、疲労回復、美肌効果が期待できます。

「うま味がグンと増す」

発酵によって食材のタンパク質が分解されるとアミノ酸になり、うま味を感じられるようになります。うま味が強いと、少ない塩分でも満足感を得られやすいため、減塩にもつながります。さらに、肉や魚はしっとりやわらくなります。

「保存性が高まる」

もともと発酵食品は保存食から発展したものが多く、発酵をうまく利用すると保存性がアップするうえに時間の経過とともにおいしくなっていきます。発酵にかかわる微生物が腐敗の原因になる雑菌の繁殖を防いでくれるため、発酵食品は保存性が高まります。

「栄養価が増す」

発酵食品には発酵の過程で生産されたさまざまな栄養成分が含まれています。ある研究によると米麹にはそれまで米になかった微量成分が約400成分も蓄積されるとされています。納豆に含まれるビタミンKは、ゆでた大豆の約85倍にもなります。

「腸内環境が整う」

人間の腸内には多種多様な腸内細菌がすみつき、健康維持に重要な役割を果たしています。発酵食品には、腸でいい働きをしてくれる菌や善玉菌のエサになる成分、さらに酵素が含まれており、腸内環境えお整えてくれます。

■酒粕の利用

「酒粕はお菓子をもっとおいしくする」

酒粕は、お菓子の味・香り・食感・保存性などを全てカバーしてくれる便利な食材です。

①シンプルな生地も、うま味がプラスされておいしくなる。

酒粕にはお米が発酵することで作られるアミノ酸やブドウ糖が豊富に含まれて おり、これがうま味のもとになっています。

②乳製品のような風味やクリーミーななめらかさが出る。

酒粕に含まれる乳酸菌の乳酸香や酸味、酵母菌の香り、麹菌の甘味が合わさって乳製品のような風味が出ます。そして、お酒造りの原材料となる米の油分が、酒粕になることで濃縮されて、酒粕のクリーミーななめらかさが出ます。

③ラム酒やエッセンスの代わりになる。

お酒を造る過程で酵母菌が醸す香りは、りんごやバナナのようなフルーティーな香りがアルコールとともに含まれます。それが酒粕にも豊富に含まれています。

④重曹やベーキングパウダーを使わなくてもパンやピザが膨らむ。

酒粕に含まれる酵母菌が小麦粉の糖分をエサにしてアルコールと炭酸ガスを出します。その炭酸ガスがパンやピザを膨らませます。この働きは酵母が生きている酒粕が必要です。